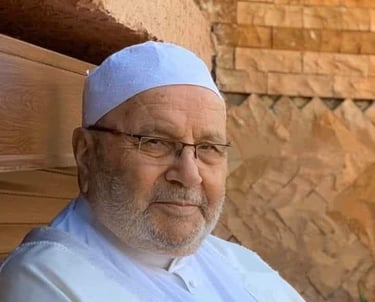

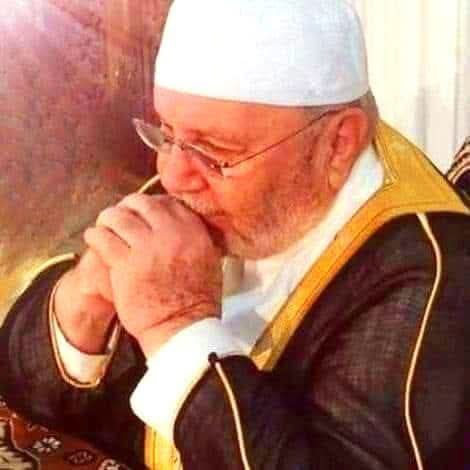

موسوعة الشيخ النابلسي وعلماء الشام

استمع إلى محاضرات وفتاوى الشيخ النابلسي وعلماء الشام

تقييم ممتاز

★★★★★

أهل الذكر في الإسلام

أهل الذكر مصطلح قرآني يشير إلى طائفة من الناس لهم علم ومعرفة بشرع الله تعالى، وقد ورد ذكرهم في قوله تعالى:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ – [النحل: 43]

فسَّر العلماء هذه الآية بأن المقصود بأهل الذكر هم أهل العلم بالوحي، أي الذين يعرفون أحكام الله وشرائعه، وهم مرجع الأمة في الاستشارة والتوجيه الديني، بخلاف أهل الدنيا الذين يغلب عليهم الهوى والمصلحة المادية.

تعريف أهل الذكر

يُقصد بأهل الذكر في التفسير الإسلامي العلماء الراسخون في العلم، والعارفون بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وهم الذين يُرجع إليهم في الفتوى، وبيان الحلال والحرام، وتوضيح ما أشكل على الناس من أمور الدين.

ويرى المفسرون أن لفظ «الذكر» في الآية يعني الوحي الإلهي أو القرآن الكريم، لذا فإن أهل الذكر هم أهل القرآن وأهل السنة الذين يعملون بعلمهم.

مكانتهم ودورهم

يُعد أهل الذكر من أهل الله وخاصته، لأنهم يحملون علم الوحي، ويذكرون الله على الدوام، ويعلّمون الناس دينهم. وقد ورد في الحديث الشريف:

«إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» – رواه أحمد وابن ماجه

ومن هنا جاءت الدعوة إلى سؤالهم والرجوع إليهم في القضايا الشرعية والعقدية.

التحذير من استشارة غير أهل الذكر

يحذر العلماء من الرجوع إلى أهل الدنيا أو الجهّال في أمور الدين، لأنهم قد يوجّهون الناس إلى ما يخالف أوامر الله، كالتساهل في المعاصي أو تبرير أكل المال الحرام. ويُعد الرجوع إلى أهل الذكر سبيلاً إلى الثبات على الحق والابتعاد عن الأهواء.

الابتعاد عن الغافلين

ورد في القرآن الكريم التحذير من مصاحبة الغافلين عن ذكر الله، كما في قوله تعالى:

﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ – [الكهف: 28]

ويُفهم من هذه الآية أن المؤمن مأمور بملازمة الذاكرين لله، والابتعاد عن مجالس اللهو والغفلة، لما لذلك من أثر في صفاء القلب وثبات الإيمان.

ثواب ملازمة أهل الذكر

تُشير النصوص القرآنية والحديثية إلى أن حضور مجالس العلم والذكر من أعظم القربات، إذ تُحيي القلب وتزيد الإيمان. وقد ورد في الحديث الصحيح:

«ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفّتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» – رواه مسلم

ولهذا يُعدّ الصبر على مجالسة الصالحين ومرافقة العلماء من علامات محبة الله وطلب وجهه.

عاقبة الإعراض عن الذكر

بيّن القرآن الكريم أن الإعراض عن ذكر الله سبب في ضيق المعيشة والاضطراب النفسي، قال تعالى:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ – [طه: 124]

ويرى المفسرون أن هذا الضنك هو ضيق القلب واضطراب النفس بسبب البعد عن الله، ولو كانت النعم الظاهرة متوافرة. كما وصف القرآن الكفار بأنهم معرضون عن الذكر، لا يقبلون تفسيراً إلهياً للظواهر الكونية، بل يقتصرون على التفسير المادي وحده.

مساواة الرجال والنساء في الذكر

أكد القرآن الكريم أن الذكر عبادة يشترك فيها الرجال والنساء على حدّ سواء، كما في قوله تعالى:

﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ – [الأحزاب: 35]

وهذا يدل على أن الذكر طريق مشترك لتزكية النفس ونيل الأجر العظيم.

أثر الذكر في حياة المسلم

يُعد الذكر وسيلةً لتطهير القلب من الغفلة، ورفع الدرجات عند الله، وبثّ الطمأنينة في النفس. وقد قال الله تعالى:

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ – [الرعد: 28]

ويُنصح المسلم باستغلال أوقات فراغه بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، سواء في السفر أو أثناء العمل أو في فترات الانتظار، لما لذلك من أثر في استحضار مراقبة الله ودوام صلته به.

الدعوة إلى الله من ثمرات الذكر

يرتبط الذكر في المفهوم الإسلامي بالدعوة إلى الله، لأن من عرف الله حق المعرفة أحب أن يُعرّف غيره به. قال تعالى:

﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾ – [البقرة: 198]

أي أن من هُدي إلى الإيمان ينبغي أن يدعو غيره بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هُدي هو من قبل. ويُعدّ نشر العلم والذكر من صور مقابلة الإحسان بالإحسان.

خلاصة

يمثل أهل الذكر في الإسلام النخبة التي تحفظ الدين وتبلّغه، وهم المرجع في الفتوى والتعليم والدعوة. والقرآن الكريم يدعو إلى سؤالهم والاقتداء بهم، ويحذر من الغفلة والإعراض عن الذكر، لما في ذلك من ضياع للهداية وضيق للمعيشة. ويستوي في هذه العبادة الرجال والنساء، إذ يُعد الذكر من أعظم العبادات التي تُزكّي النفس وتقرّب العبد من الله تعالى.

تقدم موسوعة الشيخ النابلسي دروسًا ومحاضرات متنوعة في الفقه والعقيدة.

رؤيتنا

رسالتنا

نسعى لنشر المعرفة الإسلامية وتعليم الفقه والعقيدة بأسلوب سهل وميسر.

الذكر في الإسلام

الذِّكر في الإسلام هو ترديد أسماء الله تعالى أو صفاته أو التسبيح والتحميد والدعاء، بقصد التقرب إلى الله ومداومة الاتصال به. وقد وردت أوامر كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى الإكثار من الذكر، وجُعل من صفات المؤمنين المخلصين، كما عُدَّ قلة الذكر من صفات المنافقين.

مفهوم الذكر

الذكر لغةً هو حضور الشيء في القلب أو اللسان، وشرعًا هو تلاوة ما يُقرب إلى الله من تسبيح أو تهليل أو حمد أو دعاء أو تلاوة للقرآن. ويشمل الذكر القولي والقلبي، كما يدخل فيه التفكر في آيات الله الكونية.

الأمر بالإكثار من الذكر

يرتبط الذكر في النصوص القرآنية بالكثرة، فقد قال تعالى:

﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ – [الأحزاب: 42]

﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾ – [آل عمران: 41]

وقد فسر العلماء التركيز على كلمة «كثيرًا» بأنها إشارة إلى دوام الذكر في جميع الأحوال، لأن المنافق – كما ورد في القرآن – لا يذكر الله إلا قليلًا. وفي الحديث الشريف قال النبي ﷺ:

«مَن أكثر من ذكر الله فقد برئ من النفاق» – رواه الطبراني.

أحوال الذاكرين

جاء في قوله تعالى:

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ – [آل عمران: 191]

تعبير عن شمول الذكر لكل الأحوال، سواء كان الإنسان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا. وقد عُطف التفكر على الذكر باعتباره أحد أرقى أنواعه، إذ إنّ التأمل في خلق السماوات والأرض يُورث معرفة الخالق وتعظيمه.

وقت الذكر ومكانه

لا يقتصر الذكر على زمان أو مكان محدد، قال تعالى:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ – [الفرقان: 62]

ومع ذلك، عُدّ المسجد خير موضع للذكر، لقوله تعالى:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ – [النور: 36]

وفيها يُكثر المؤمنون من التسبيح والصلاة بعيدًا عن شواغل الدنيا.

الصلاة وأفضليتها في الذكر

تُعدّ الصلاة من أعظم صور الذكر، فقد أمر الله بها بقوله:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ – [طه: 14]

كما قال تعالى:

﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ – [العنكبوت: 45]

وفسّر العلماء هذه الآية بأن ذكر الله لعبده أعظم من ذكر العبد لربه، لأن فيه رفعةً للذكر والمقام.

موضوعات الذكر

يتناول الذكر معاني متعددة، منها:

ذكر نعمة الإيجاد: تذكّر الإنسان أن الله خلقه من عدم، كما في قوله تعالى:

﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ – [مريم: 67]

ذكر نعم الله وآلائه: التفكر في مظاهر الكون ودلالتها على قدرة الخالق:

﴿ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ – [الأعراف: 69]

ذكر الدار الآخرة: وهو من أسباب الاستقامة:

﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ – [ص: 46]

ذكر النعم الخاصة: كالمال والصحة والأهل، وهو ما أشار إليه قوله تعالى:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ – [البقرة: 47]

ذكر أيام الله ونصره: أي تذكر مواقف النصر والنجاة من البلاء:

﴿ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ – [إبراهيم: 5]

آداب الذكر

جاء في القرآن الكريم بيان كيفية الذكر:

﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ – [الأعراف: 205]

ومن آدابه التذلل، والخشوع، وإخفاء الصوت، وعدم الغفلة عن الله أثناء الذكر.

آثار الذكر ونتائجه

يترتب على الذكر ثمار روحية ونفسية كثيرة، منها:

رفع الذكر بين الناس: لقوله تعالى:

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ – [البقرة: 152]

وفي الحديث القدسي:

«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيرٍ منه».السكينة والطمأنينة:

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ – [الرعد: 28]

النجاة من الفحشاء والمنكر: لأن الصلاة – وهي من أعظم الذكر – تنهى عن المعاصي.

الذكر والتفكر

يرى علماء الإسلام أن التفكر في خلق الله من أعلى مراتب الذكر، لأنه يورث معرفة الخالق ويقوّي الإيمان. قال ابن القيم: "التفكر أصل كل علم، ومبدأ كل خير، وهو الذي يثمر محبة الله وخشيته."

خدماتنا

دروس ومحاضرات دينية مفيدة.

فتاوى

استشارات فقهية لجميع الأمور.

دروس

شروحات عن الصلاة والصيام.

محاضرات في زكاة وحج.

عقيدة

نصيحتان غاليتان للمتزوجين

بقلم: الشيخ محمد راتب النابلسي

النصيحة الأولى: تقبّل الخلاف وضبط الغضب

الحياة الزوجية لا تخلو من الخلافات، فاختلاف الطباع أمر فطري بين الزوجين. لذلك فإن وقوع المشكلات بينهما أمر طبيعي، المهم هو أسلوب التعامل معها.

يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين صحفة فيها طعام، فغارت التي هو في بيتها فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة وانفلقت، فجمع النبي ﷺ الطعام وقال:

«غَارَتْ أُمُّكُمْ»،

ثم أبدل الصحفة المكسورة بأخرى صحيحة.

[رواه البخاري]

هذا الموقف النبوي يعلمنا أن الغيرة والمشاحنة أمران طبيعيان، لكن على الزوج أن يتعامل معهما بحكمة وسعة صدر. فلا يجوز أن يتخذ أحد الزوجين من إغاظة الآخر وسيلة للسيطرة أو الانتقام، لأن ذلك يُفسد المودة التي أمر الله بها.

وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل يشكو امرأته، فسمع صياحها فرجع، فناداه عمر وقال:

«جئت تشكو مما أنا فيه».

إشارة إلى أن الخلافات الزوجية موجودة حتى في بيوت الصالحين.

إذن، أساس الاستقرار أن يُدرِك الزوجان أن التباين بينهما طبيعي، وأن الأصل هو الصبر والحوار، لا الخصام والعناد.

النصيحة الثانية: لا تُخرجها من بيتها

قال الله تعالى:

﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]

كثير من الأزواج إذا حدثت مشكلة سارع إلى طرد زوجته إلى بيت أهلها، فيتحول الخلاف البسيط إلى نزاع كبير. في بيت أهلها تتدخل الأمهات والأخوات والنصائح العاطفية، فيشتد الخلاف ويصعب الحل، وقد ينتهي الأمر بالطلاق.

أما لو بقيت الزوجة في بيتها، فإن معظم المشكلات تُحل خلال يوم أو يومين بهدوء ومودة.

إن أكبر مشكلة تبقى صغيرة إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها، وأصغر مشكلة قد تكبر حتى تنتهي بالطلاق إذا خرجت من بيتها.

ولهذا فإن على الأب الحكيم ألا يستقبل ابنته الغاضبة، بل يُعينها على العودة إلى بيتها ويُذكّرها بواجبها، فذلك أكرم لها وأصلح لأسرتها. أما الأب الذي يُغري ابنته بترك بيتها أو يدفعها للعناد، فإنه يساهم في تدمير بيتها بجهله.

كان بعض السلف إذا غضبت ابنته من زوجها، أظهر لها في البيت خشونة في المعاملة وضيقًا في العيش حتى تشعر أن بيت زوجها خير لها، فيكون بذلك سببًا في عودة المودة.

حكمة التعامل مع النساء

على الزوج أن يكون عاقلًا حليمًا، وألا ينساق وراء الغضب، فالمرأة بطبيعتها رقيقة العاطفة وقد تخطئ بدافع الغيرة أو الانفعال. قال النبي ﷺ:

«لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا».

[رواه الترمذي]

وفي رواية أخرى قال ﷺ:

«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

[رواه مسلم]

فالمرأة قد تكون سبب سعادة زوجها أو سبب فتنة له، لذلك وجب على الرجل أن يُحسن اختيارها، وأن يُعاملها بالعدل والحكمة.

وقد قال أحد الصحابة لزوجته حين طلبت ما فوق طاقته:

«يا أمة الله، إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الدنيا لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بكِ من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلكِ».

إشارة إلى أن رضا الله أولى من إرضاء النفس أو الغضب العابر.

خلاصة التوجيه

الحياة الزوجية ميدان للتآلف والتكامل لا للصراع والتغالب.

فليتذكر الزوجان أن السكن والمودة هما الأصل، وأن الغضب والخصومة طارئان لا يدومان.

وليحرص كل منهما على ألا يجعل الشيطان مدخلًا بينهما، فـ إبليس أحرص ما يكون على التفريق بين الزوجين، كما ورد في الحديث الشريف.

الحكمة كل الحكمة أن يتحلى الزوج بالصبر والحلم، وأن تتحلى الزوجة بالطاعة والاحترام، فبذلك تستقيم الحياة وتدوم السعادة.

🔹 خلاصة القول:

الخلاف الزوجي طبيعي، والمهم هو الهدوء والحكمة في التعامل.

لا يجوز إخراج الزوجة من بيتها عند الغضب، فالبقاء في البيت يسهل الصلح.

تدخل الأهل غير الواعي يؤدي إلى تفاقم المشكلات.

الحياة الزوجية تبنى على الصبر والمودة، لا على الغضب والعناد.

مما قيل عن الشيخ النابلسي

الحديث عنه باعتباره "واعظًا" وليس "عالمًا" أو "فقيهًا"، وهو حكم غير عادل يظهر جهلًا بالشيخ وعلمه، وأيضًا جهلًا بمعنى الوعظ والعلم والفقه. وغالبًا ما يصدر هذا الحكم من أشخاص يختلفون معه في بعض المسائل.

أستذكر أنني كنت أستمع إلى دروس الشيخ النابلسي منذ حوالي عشرين عامًا، وقد استمتعت بسلسلتين له في العقيدة. الأولى بعنوان "مقومات التكليف"، التي تحوّلت لاحقًا إلى كتاب يحمل نفس العنوان، وهو كتاب مبسط ونافع للمبتدئين. والثانية بعنوان "العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنّة". كنت أقضي ساعات في الاستماع لدروسه ومواعظه بشغف وتأثر، مما أثر في عقلي وقلبي، فجزاه الله خير الجزاء.

من يستمع إلى سلاسل الشيخ النابلسي يدرك أنه عالم متبحر، يلامس القلوب. على عكس الكثيرين من جيلي، لم أكن أميل إلى الدروس الوعظية الصاخبة التي اشتهرت في مطلع الألفية، فقد كانت تزعجني الأصوات العالية والنبرات المتحفزة، ولم تكن تؤثر في قلبي. كنت أميل إلى الخطاب الهادئ الذي يمزج بين مخاطبة العقل والقلب.

عندما عثرت على الشيخ النابلسي، وجدت أسلوبه الهادئ ولغته العربية الواضحة، واهتمامه بالتطبيق العملي لعلوم الكتاب والسنة. كان بعيدًا عن الخلافات الكلامية وما لا يُبنى عليه عمل، واستحضر النصوص بشكل رائع. وجدت في دروسه كنزًا ثمينًا استفدت منه كثيرًا في مراحل بناء فكري وزكي.

ربما لا يكون الشيخ صاحب المواقف الأقوى أو أعلى تخصصًا علميًا، لكن إلغاءه من تصنيف "العلماء" يعد آفة كبيرة تعكس فقرًا معرفيًا في بعض الأوساط العلمية. لديه مكانة في الإفتاء، وهذا موضوع آخر لن أتعمق فيه.

أذكر أنه قد سألني أحد طلبة العلم في بلادنا عن من أتعلم العقيدة، وكان هذا السؤال شائعًا لتصنيف الشخص. كنت مقاومًا للتصنيف، وكنت أحب التلاعب بهذا النوع من الأسئلة. لم أكن منتميًا لأي حزب أو جماعة، بل كنت أستفيد من الجميع وأبحث عن السنة في كلام أهل العلم. وعندما ذكرني ذلك الأخ بالشيخ النابلسي، ضحك باستخفاف، معتقدًا أن الشيخ ليس "عالمًا" تؤخذ عنه العقيدة.

المشكلة تكمن في فهم هؤلاء لـ "العلم"، وهو مفهوم محرف تصدى له الإمام أبو حامد الغزالي في مقدمات كتابه "إحياء علوم الدين"، حيث صحح الكثير من المفاهيم. ومن الأفكار الخاطئة اعتبار "الوعظ" أقل مرتبة من "العلم"، في حين أن الوعظ يُعد من أعلى درجات العلم. العلم في الإسلام هو ما يورث الخشية والخوف ويدفع إلى العمل، وكل علم يعلّمه الله لنا في كتابه وعلى لسان رسله هو علم نافع يُبنى عليه عمل، سواء كان عمل القلب أو الجوارح.

الشيخ النابلسي يتصدى لمثل هذا العلم، وسلاسله العقدية تهتم بالبناء والمضمون الحقيقي لكلمة التوحيد، والمعاني المتفق عليها لأركان الإيمان. فهي تحتوي على علم جليل يتجاوز الكثير من المتون القديمة والحديثة التي تركز على مسائل فلسفية لا تُبنى عليها أعمال ولا تؤثر في مصير الإنسان، بينما تغفل ما جاء في الكتاب والسنة من العلوم الإيمانية الضرورية.

حفظ الله الشيخ النابلسي ونفعنا بعلومه، وأقول للشباب: انهلوا من كتبه وسلاسله، خاصة ما ذكرت في هذا المنشور، وستجدون علمًا نافعًا جدًا. حتى لو واجهتم بعض الآراء التي لا توافقون عليها، فهي لا تُقارن بالنفع الكبير الذي قدمه. والله الموفق والمستعان.

أحاديث نبوية في حقوق الزوجين

لقد أولى الإسلام العلاقة الزوجية اهتمامًا بالغًا، وجعلها ميثاقًا غليظًا يقوم على المودة والرحمة، وأوضح النبي ﷺ الحقوق والواجبات التي تحفظ للزوجين حياتهما بالحب والانسجام. ومن خلال السنة النبوية الشريفة، نجد أحاديث كثيرة تبين حقوق كل طرف تجاه الآخر، وتوضح أن السعادة الزوجية لا تتحقق إلا بالتقوى وحسن العشرة.

1- حق الزوج على زوجته

من أبرز الحقوق التي أوضحها النبي ﷺ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»

(متفق عليه)

يبين هذا الحديث الشريف أن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف، وألا تهجر فراشه بغير عذر شرعي. فالحياة الزوجية تقوم على الألفة والتواصل، والهجر دون سبب يهدم الألفة ويثير النفور بين الزوجين.

ويتفرع عن هذا الحق أيضًا ألا تصوم المرأة صيام النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، كما قال النبي ﷺ:

«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره»

(متفق عليه)

والمقصود بـ "شاهد" أي مقيم غير مسافر. فالزوجة ينبغي أن تراعي وجود زوجها في البيت وحاجاته، فلا تقدم على عبادة تطوعية كالصوم إلا بعد استئذانه، ما دام ذلك لا يعارض فريضة أو واجبًا شرعيًا. كما لا يجوز لها إدخال أحد بيته إلا بإذنه، لأن البيت له حرمة وقيادة، والزوج مسؤول عنه أمام الله تعالى.

2- رضا الزوج ونتيجته في الآخرة

ومن الأحاديث العظيمة في هذا الباب ما رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة»

وهذا الحديث يبين عظم مكانة الزوجة الصالحة، التي ترعى زوجها وتحرص على رضاه في طاعة الله. فإذا حافظت على حقوقه، وصبرت على أعباء الحياة، وكانت سببًا في راحته وطمأنينته، فإنها تُبشر بدخول الجنة.

ولذلك قال العلماء: إن سعادة الرجل في بيته نعمة من الله، فكم من رجل عظيم كان وراءه امرأة صالحة وفّرت له جوًا من الطمأنينة والاستقرار، فاستطاع أن يبدع وينتج وينفع مجتمعه. فحين تكون الزوجة معينًا لزوجها على الطاعة والنجاح، فإنها تشاركه الأجر والثواب.

3- حسن المعاشرة بين الزوجين

لقد أمر الله تعالى الرجال بحسن معاملة نسائهم فقال سبحانه:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

(النساء: 19)

أي بالخلق الحسن، والقول الطيب، والمعاملة الكريمة. وقد أكد النبي ﷺ هذا المعنى في الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:

«خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»

كما ورد في الأثر:

«ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم»

فالرجل المؤمن يكرم زوجته، ويحسن إليها، ويصبر على طباعها، ويعاملها بالرفق واللين، لأن ذلك من مكارم الأخلاق. والمرأة الصالحة تقابل هذا الإحسان بالطاعة وحسن العشرة، فتنشأ الألفة والمودة بينهما.

4- المرأة الصالحة وطريق الجنة

ومن الأحاديث الجامعة في بيان فضل المرأة المؤمنة ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

«إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتِ»

فطاعة الزوج الصالح في غير معصية الله هي عبادة عظيمة، بل جعلها النبي ﷺ سببًا لدخول الجنة. إنها لا تعني خضوعًا مذلاً، بل طاعة قائمة على المودة والتفاهم والاحترام المتبادل.

5- التحذير من أذية الزوج

وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

«لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا»

في هذا الحديث تحذير شديد للمرأة من إيذاء زوجها بالكلام أو الفعل، لأن العلاقة الزوجية تقوم على الرحمة، وأي أذى متعمد يُنقص الأجر ويفسد المودة.

6- التوازن في الحقوق والواجبات

إن الأحاديث السابقة لا تعني تفضيل جنسٍ على آخر بغير حق، بل توضح أن لكلٍ منهما حقوقًا وواجبات. فالزوج مأمور بالإحسان والرعاية، والزوجة مأمورة بالطاعة والعفة والاحترام، وكلاهما مسؤول أمام الله. فالسعادة الزوجية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يكون الهدف من الزواج طاعة الله، والعيش في ظلال المودة والرحمة التي قال عنها تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

(الروم: 21)

خيرية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز خصائص الأمة الإسلامية التي ميّزها الله تعالى بها، وجعلها سببًا في خيريتها وفضلها على سائر الأمم، كما ورد في قوله تعالى:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ – [آل عمران: 110]

يُفهم من الآية أن هذه الخيرية مشروطة باستمرار القيام بهذه الوظيفة الأخلاقية والاجتماعية، فإذا تعطّلت أو انعكست – فأصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفًا – زالت هذه الخيرية وأصبحت الأمة كغيرها من الأمم.

المفهوم والدلالة

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الشريعة الإسلامية، يهدف إلى إصلاح المجتمع وصيانة قيمه. والمقصود بالمعروف كل ما أمر به الشرع من الطاعات والمحاسن، وبالمنكر كل ما نهى عنه الشرع من المعاصي والقبائح. ويُعدّ هذا المبدأ آلية رقابة مجتمعية تحفظ التوازن الأخلاقي وتمنع الانحرافات.

شرط الخيرية في الأمة

يرى العلماء أن خيرية الأمة الإسلامية مرتبطة بمدى التزامها بهذا التكليف. فإذا ترك المسلمون الدعوة إلى الخير والاعتراض على المنكر، فقدت الأمة سبب تميّزها، لأن فضلها لا يقوم على الانتساب الشكلي إلى الإسلام، بل على الالتزام الفعلي بمضامينه. ويُستدل على ذلك من قوله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ – [الأنفال: 33]

إذ يُفهم منها أن اتباع منهج النبي ﷺ في الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية سببٌ في رفع البلاء، وغيابه سبب للعقوبة والتأخر.

بين المضمون والشكليات

يؤكد الفكر الإسلامي أن الالتزام الديني لا يُقاس بالمظاهر الخارجية فقط، بل بالمضمون الحقيقي للسلوك. فالمساجد، والعبادات، والمناسبات الدينية لا تحقق الإصلاح ما لم تصحبها التوبة الصادقة والالتزام العملي بمبادئ العدل والحق. لذلك يرى بعض العلماء أن الله لا يعبأ بالشكليات إذا خلا المجتمع من مضمونها الإيماني. فالصلاة والصوم والحجّ تُفقد معناها إن لم تنعكس على سلوك الإنسان في كسب المال وإنفاقه ومعاملاته اليومية.

أهمية النصح في القيادة والمجتمع

النصيحة من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ورد في الحديث الشريف:

«إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه» – رواه النسائي

يفهم من الحديث أن صلاح القيادة مرتبط بوجود من ينصحها بصدق، وأن وجود بطانة السوء يؤدي إلى الانحراف والظلم. ولهذا أكّد العلماء ضرورة تقريب الناصحين وإبعاد المنافقين في كل المستويات، من الأسرة إلى المؤسسات.

العدل والإنصاف

يُعدّ العدل من القيم المركزية في الإسلام، ويتجلى في عدم الانحياز الأعمى للأقارب أو الشركاء أو العصبيات. فالإنصاف مطلوب في كل المواقف، مصداقًا لقول النبي ﷺ:

«من أعان على خصومة لم يزل في سخط الله حتى ينزع»

وقد أشار العلماء إلى أن انحياز الأفراد إلى ذويهم دون وجه حقّ يُضعف الروابط الاجتماعية ويؤدي إلى الظلم، وأن كلمة الإنصاف تعدل عند الله عبادةً طويلة، كما ورد في الأثر: «عدل ساعة يعدل عبادة ثمانين عامًا».

التعاون على الإثم والعدوان

يحذر الإسلام من المشاركة أو الإعانة على الظلم بأي صورة، ولو كانت بالرضا أو التبرير أو السكوت، استنادًا إلى قوله تعالى:

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ – [المائدة: 2]

وقد ورد في الحديث:

«لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» – رواه الحاكم

يُفهم من هذا أن الرضا بالظلم أو المشاركة فيه، ولو بصورة غير مباشرة، يُحمّل صاحبه جزءًا من الإثم، ولذلك يرى الفقهاء أن المجتمعات الديمقراطية التي تختار المعتدين والمفسدين تتحمل مسؤولية أخلاقية عن أفعالهم لكونها أقرّتهم بالانتخاب أو التأييد.

خطر العصبية والانحياز

العصبية المذمومة هي الانحياز إلى القوم أو الجماعة أو العائلة على الباطل. وقد قال النبي ﷺ:

«ليس منا من قاتل على عصبية أو قتل على عصبية» – رواه أحمد

ويُعدّ الانحياز الأعمى من أسباب فساد المجتمعات، لأنه يُضعف ميزان العدل ويقوّض الثقة العامة. وقد نبّه العلماء إلى أن المسلم قاضٍ في بيته ومجتمعه، وعليه أن يزن الأمور بالحق لا بالعاطفة أو القرابة.

العاطفة الأخلاقية العميقة

يرى الفكر الإسلامي أن المسلم الواعي ينبغي أن يمتلك عاطفة أخلاقية عميقة تُمكّنه من التمييز بين الحق والباطل، لا أن يُخدع بالمظاهر أو الثروة. فالغنى الناتج عن الظلم أو المتاجرة بالمحرمات لا يُعدّ شرفًا، بل هو خزي، بينما يُعدّ الفقير التقيّ أكرم عند الله. وقد رُوي عن سعيد بن المسيّب قوله:

«لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم الصالحة».

نتائج الإعانة على الظلم

تحذّر النصوص الشرعية من عاقبة التعاون مع الظالمين، إذ يورّط الإنسان في أوزار غيره، وقد جاء في الأثر: «من أعان ظالمًا سلطه الله عليه». وهذا المفهوم يُبرز مسؤولية الفرد في محيطه الاجتماعي والسياسي، ويدعو إلى اليقظة الأخلاقية الدائمة.

الخلاصة

إن خيرية الأمة الإسلامية مشروطة بقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قولًا وفعلاً، في القيادة والمجتمع والأسرة. ويعدّ هذا المبدأ ضمانة لحفظ العدالة والحق، ومنع الظلم والانحراف. أما إذا تعطّل هذا الواجب أو استُبدل بالسكوت أو بالمجاملات، فقدت الأمة سبب تميّزها، وتعرّضت لمظاهر الضعف والاضطراب التي حذر منها القرآن الكريم.

اكتب نصك هنا...

اتصل بنا

لديك استفسارات؟ نحن هنا للمساعدة.